投資信託において『複利の効果』は魔法のことば(でも実際は「再投資効果」があるだけ)

2022年8月28日

こんにちは。

投資信託クリニックの カン・チュンド です。

投資をめぐる誤解のひとつに、

投資をすると →「資産が少しずつ増えていく」というものがあります。

投資は不確定要素を常に含むため、

「資産が(規則的に)少しずつ増える」ことはありません!

投資は、

「階段」ではなく、

「ジェットコースター」なのです。

(毎年の結果リターンは大きくブレます。)

FPの井上ヨウスケさんのVoicyを拝聴していたら、『複利効果』という言葉が出てきました。

最初の「挨拶と雑談」のところで井上さんが、

投資の実態が噛み合っていない 居心地の悪さ を吐露されていたのです。

ココ、わたしもすごく共感します。

『複利の効果』というと、

多くの人は「定期預金」を想起してしまいがち・・。

そう、これって階段のイメージです。

でもこの概念は

投資信託には当てはまりません。

新刊『つみたて投資の終わり方』の中でも、

株式ファンド20年間の

毎年毎年の「結果リターン」を

シミュレーションとして列挙しているのですが・・(巻末にて)

それがこちら。

2年目 -11%

3年目 +2%

4年目 +6%

5年目 -9%

6年目 +8%

7年目 +11%

8年目 -5%

9年目 +6%

10年目 -8%

12年目 +2%

13年目 +13%

14年目 +4%

15年目 -4%

16年目 +6%

17年目 -11%

18年目 +18%

19年目 +3%

20年目 -2%

上記はあくまで仮想のリターンですが、

もう見事に「バラバラ」です。

おまけに20年間運用して、

マイナスの年が「7回」もあります。

現実に起こり得るような数字の『羅列』なのです。

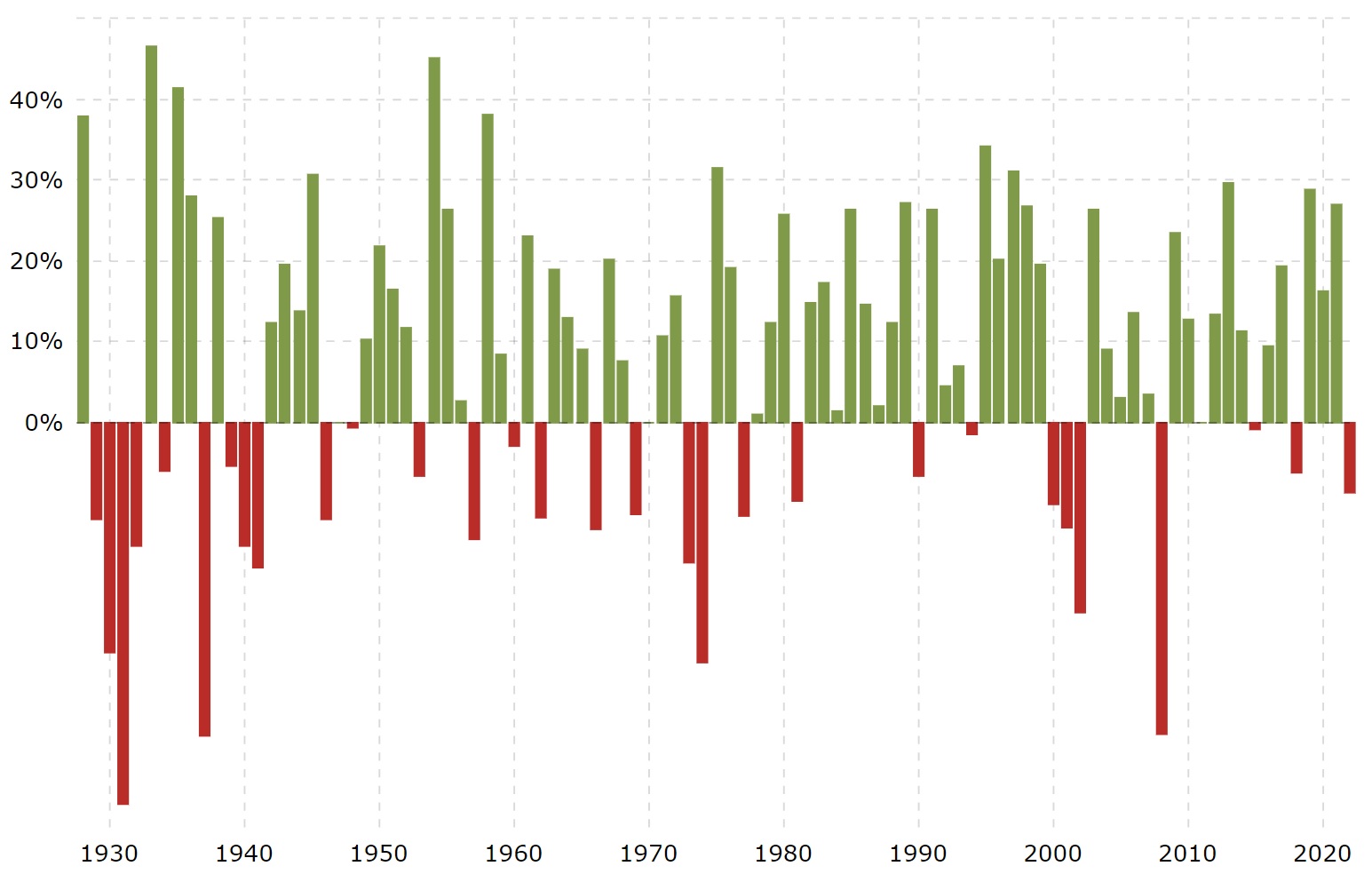

あるいは以下は、

過去90年以上の

「S&P500指数」の

毎年毎年の『結果リターン』です。

もう見事に「バラバラ」。

赤の棒グラフ、マイナスの年も結構あります。

(かつ、マイナスが何年も続くケースもあり・・)

これが投資の現実です。

Voicyの中で

井上ヨウスケさんも発言されていますが、

『複利効果』という言葉は、

金融機関のサイトなどで、

投資信託の効用を表す

「耳障りの良い言葉」として多用されているようです。

『複利の効果』という言葉は噛み合わないと考えます。

なぜなら、こちらの例など、

1年目 +8%

2年目 -11%

前年の結果リターン(+8%)が、

今年のリターンに「良い影響」などまったく与えていませんし・・。

戸惑われるのも当然なのです。

以下、少しだけ込み入った話になることをお許しください。。

唯一、

投資信託(ファンド)の中で、

複利の効果的な現象が存在するとしたら、

債券ファンドにおける、

個々の債券からの「利息」

そして株式ファンドにおける、

個々の株式からの「配当金」、

ファンドの外部には出さず、

ファンドの内部で「再投資している」姿は、

※「分配金」は一切出していない投資信託と想定。

ただ、悩ましいのは、

今、資産を複利で増やしている。と述べましたが、

債券ファンドで

個々の債券からの「利息」を

現にファンドに再投資しても、

株式ファンドで、

個々の株式からの「配当金」を

現にファンドに再投資しても、

債券そのものの値段や

株式そのものの価格が『下がっている』状況下では、

(前年に比べて)リターンがマイナスになることも多々あるわけです。

投資信託という商品で

複利で資産を増やしていることの、イメージのしにくさ、なのです。

投資信託という商品を理解する際には、

「複利効果」という言葉は棚上げして、使わないほうが良いと思います。

(もちろん)

リターンの様子は全然「階段」ではありません!

毎年毎年の結果リターンは(ジェットコースターのように)大きくブレながら、

長い長い『時間軸』のメガネで見た場合に、

Twitter(スペース)でも同じテーマでお話しています(^^)

— カン・チュンド@インデックス投資アドバイザー🙋♂️ (@4649kang) January 14, 2023

カテゴリ:投資信託あれこれ