日本で投資信託が生まれて74年になります

2025年5月22日

こんにちは。

投資信託クリニックの カン・チュンド です。

74年前の1951年6月、

投資信託がはじめて日本で設定されました。

最初は・・

証券会社が投資信託を運用し

(かつ)販売もするという『兼業体制』だったのです。

さすがにこれでは「利益相反」が明らかということで、

後年、投資信託の委託会社(運用会社)が別途設立されます。

日本で投資信託がスタートしたのは(欧米とは異なり)、

「それ(投資信託)」を利用したかったため・・。

少し昔話になりますが、

終戦後、GHQによって財閥の解体が行われ、

大量の『株式』が市場に放出されることとなります。

その受け皿として株式のユニット(ファンド)が必要だったのです。

(※日本の投資信託は当初「日本株式」のみが組み入れを許されていました)

運用スタート後は追加の資金投入ができない、

しかも運用期間「2年間」という短い短い運用期間の投資信託でした。

この単位型ファンドが、基本『毎月』新たに設定されるというスタイルだったのです。

1961年には「公社債投資信託」がスタートしました。

高度経済成長に向けて企業の社債発行が増える中、安定的な引受先としてファンド(受け皿)が必要になったのです。

1980年に誕生した「中期国債ファンド。」

日本が高度成長 ⇒ 中成長化する中で

赤字国債発行が慢性化し、

「中期国債」の受け皿として中国(ちゅうこく)ファンドが作られます。

また、個別株式との対比で言いますと、

投資信託は長らく「サブの商品」に甘んじていました。

証券会社では、

個別銘柄の知識を持ち、

その相場観と併せて、

企業の業績予想や裏ネタ?を

すらすらと諳んじられることが、優秀な営業マンの証しだったのです。

投資信託のほうは

言葉は悪いですが、

情弱な顧客に手数料稼ぎのために売るサブの金融商品だったのです。

こうやって振り返ってみますと、

74年の歴史の中で、

定時定額でコツコツ積立てましょうという『つみたて投資』が、広く一般化するのに65年はかかっています(ホントです!)

あるいは

投資信託を単なる利殖目的ではなく、

74年の歴史の中で60年位経った頃から、ようやく言われるようになったのでは?

とても地味でゆっくりとした動きだったのですが、今から振り返ると、2001年に『確定拠出年金制度』が整備されたインパクトは、やはり大きかったと思います。

そして、投資信託を作る側、売る側の姿勢が本格的に変わり始めたのは2018年の「つみたてNISA」の誕生以降と云えます。

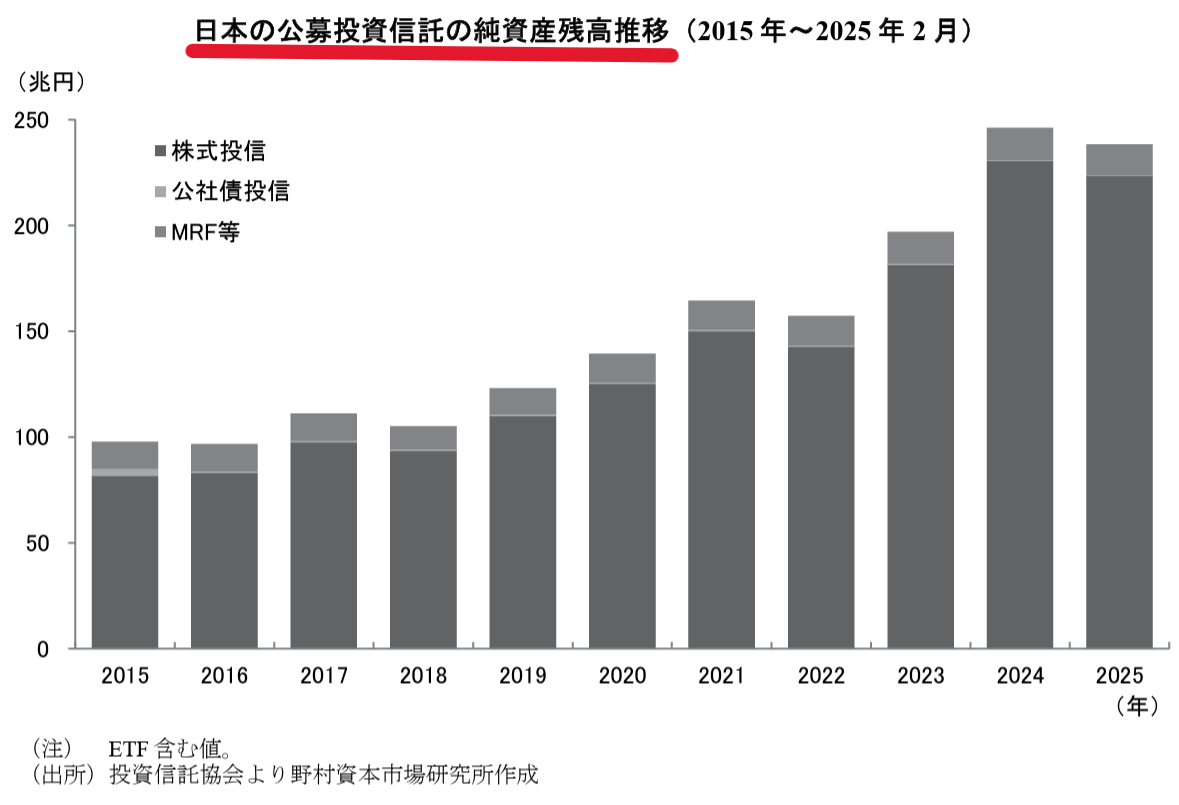

画像元)野村資本市場研究所

投資信託が一般に幅広く普及するのは、まだまだ「これから」なのです。

カテゴリ:投資信託あれこれ